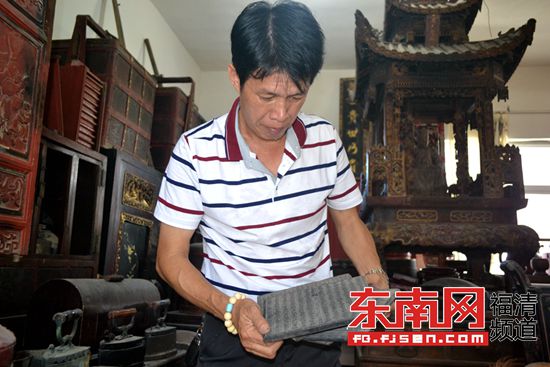

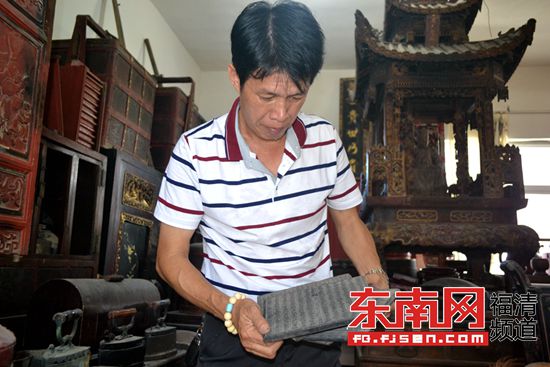

陳修俊向記者介紹古代官帽

東南網(wǎng)7月21日福清站訊(記者 王晶)福清民間有這樣一位奇人,他的家被稱為“民俗博物館”,家中十幾萬件藏品令人嘆為觀止。三十幾年的收藏經(jīng)歷讓他嘗遍酸甜苦辣,他的行為和藏品守護并傳承著民俗文化,而他卻笑著告訴記者自己只是一名普通的收藏愛好者。

他就是陳修俊,陽下街道作坊村一位普通村民,地地道道的福清人。他的藏品種類之繁多,數(shù)量之巨大尤為令人驚嘆。包括秤砣、箸籠、煙斗、石臼、瓷器、陶器、木器、服飾、眠床在內(nèi)的各種民俗藏品密密麻麻堆積在陳修俊家中。

陳修俊向記者介紹自己前不久收藏的木雕

鍥而不舍 三十幾年風(fēng)雨收藏路

據(jù)陳修俊介紹,他是在父親的影響下喜歡上了收藏,經(jīng)過三十幾年的風(fēng)雨,如今對這些古物件更是已至癡迷。17歲第一次接觸古錢幣,就讓他大開眼界,從此一發(fā)不可收拾。至今他收藏的古錢幣從一萬多年前的原始社會貝殼錢幣到當(dāng)代的錢幣近5千種,幾乎窮盡了所能涉及的種類。

對于陳修俊而言,真正開始收藏是從上世紀(jì)九十年代中期開始。“當(dāng)時福清開始舊城改造,很多民俗用品、家具及構(gòu)件被當(dāng)作垃圾扔掉,這些東西在我眼里都是寶貝,看著很心疼。有次拉著板車從高巷口經(jīng)過時,一位大娘叫住我,把自家的舊家具都送給了我,從那時起才開始了真正意義上的收藏。”陳修俊向記者講述了他的收藏歷程。

為了收藏,陳修俊踏遍了閩東南、閩西北的大街小巷;為了一件藏品,他也可以鍥而不舍追蹤二十幾年。“22年前,我在一家拆遷的大戶人家看到了一對珠聯(lián)璧合的民俗用品,非常精美,但當(dāng)時無論我出多少錢對方只愿意賣一只。我覺得只有珠聯(lián)璧合,才能讓子孫后代更好的了解民俗文化的精髓。”對于自己的收藏之路陳修俊也頗為感慨,皇天不負(fù)苦心人,就在前不久,陳修俊終于從那戶人家的子孫手中買到另一只民俗用品。

陳修俊向記者展示活字印刷版

熱心公益 捐贈藏品回報鄉(xiāng)梓

除了收藏,陳修俊也熱心公益,捐贈藏品復(fù)原家鄉(xiāng)歷史文物。

福清一都鎮(zhèn)王坑村古驛道上宋代古廊橋,歷經(jīng)近千年石板橋依在,而橋上的古廊橋構(gòu)件卻早已不知去向。今年年初,陳修俊在得知古廊橋現(xiàn)狀后,主動捐贈自己收藏的價值30多萬元的清代廊橋構(gòu)件,并由福清市旅游局和一都鎮(zhèn)政府、王坑村等多家單位共同出資出力對廊橋進行了修繕。

而這并非陳修俊第一次捐出自己的藏品。去年4月,他還向黃檗山萬福寺捐贈出萬福寺流失了200多年的4個清朝佛塔構(gòu)件,讓遺失的黃檗文化得以重拾。今年年初,在了解到新建的僑鄉(xiāng)博物館館藏不多時,陳修俊主動表示愿意拿出自己部分藏品作為僑鄉(xiāng)博物館的永久館藏。

陳修俊家里的收藏一角

傳承民俗文化 盼設(shè)民俗博物館

然而隨著藏品數(shù)量增多,很多都無法妥善安置,陳修俊也開始犯起愁來。

“除了家里能放的空間都放滿外,還專門租了一塊場地搭建鐵棚簡易房,但是每逢梅雨季和臺風(fēng)天,鐵棚房中的古家具和木質(zhì)藏品就要遭殃,經(jīng)過雨水浸泡后它們慢慢腐爛,有時真是心有余而力不足。”說到因保存不當(dāng)被毀的藏品時,陳修俊滿臉愁容。

陳修俊告訴記者,民俗文化是中國傳統(tǒng)文化的一部分,它凝結(jié)著當(dāng)?shù)氐奈幕}。如今他最大的心愿是希望建造一座民俗博物館,將自己畢生藏品展現(xiàn)給大眾,讓更多人欣賞到它們,將民俗文化傳承下去。

各種各樣的秤桿

燭臺

眠床

清末黃楊木木雕 |